2024年10月20日

24年目の大メンテナンス大会 その4

さて、24年目の大メンテナンス大会も終盤です。

最後は鬼門の電装系のメンテナンスです。

といってもいきなりメインハーネス総とっかえするわけではありません。

あくまで保護チューブが破れて”野ざらし状態”になったワイヤー部分の対処に留めます。

具体的にはメインハーネスからハンドルスイッチ類に接続されるハーネスです。

ここは外にでてくる部分なので紫外線に晒されるし、ハンドルを切る度に繰り返し曲げ伸ばしの力が加わります。

なので保護チューブが破け内部の配線が露呈してしまいました。

直ちに問題にはなりませんが、そのうち被覆が傷んで通電しなくなる恐れがあります。

今回はハンドルの左右のスイッチ類につながる2本のハーネスを一から作り直します。

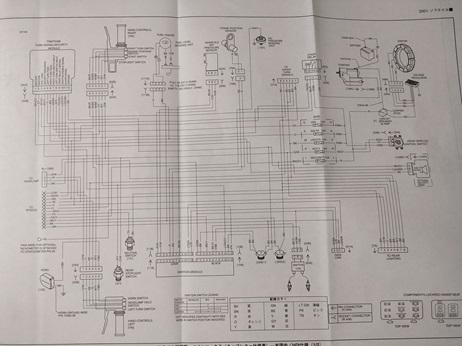

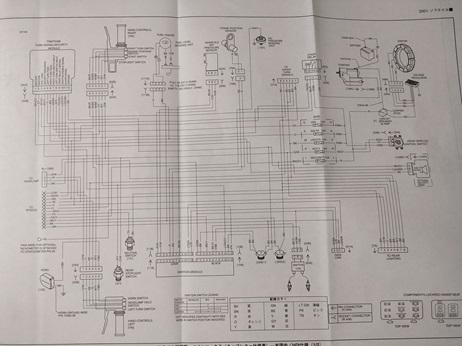

ここで大事なのは回路図です。

愛車のサービスマニュアルとパーツリストはバイク購入時に一緒に揃えました。

回路図はサービスマニュアルに記載されています。

そして大切なのは回路図と同じ色のワイヤーを揃えることです。

これを怠ると配線ミスにつながります。

現状の配線はハンドルバーの外側に這わせるようにクランプされています。

同じように外側を通すのであれば大した苦労をせずとも交換は可能です。

が、ここで少しスケベ心が出てきました。

せっかくメンテナンスしたのだからカスタム感を出したくなったのです。

このハンドルは20年前に純正から変えてからそのままです。

このタイミングでハンドルを交換し見た目も変えてみたくなりました。

その際、上記配線をハンドルバーの中に通し、スッキリさせたいと強く思うようになりました。

そして選んだハンドルはクラシカルなチョッパースタイルのZバー 通称ロボハン(ロボットハンドル)です。

このハンドルに配線を中通しすることは素人にとって最も難易度が高いと言われていることを後からしりました。

この時はそんなこと知る由もなく、突き進んでいきましたw

ハンドル中通し仕様のハンドルとして売られていなかったので中通し用の穴あけから始めます(既に無謀w)

メインハーネスとの接続線を出す穴をハンドル下側に開けます。

バリが出ないように綺麗にやすり掛けします。

そして左右のハンドルグリップ付近にそれぞれ穴を開けます。

この小さい左右の穴から2本の配線束を下側まで通すわけです。

配線を通すための導入紐を先ず穴に通します。

荷造り用のナイロン紐を掃除機で吸い込むようにして通し、そこにキャンプ用のパラコードを結びます。

ここまでは順調にできました。

そしてこのパラコードにワイヤ6本束ねた本配線を結び付けてパラコードを引いて通すことを試みます。

フライ用のスレッドでパラコードと電線をきっちり接続し、接着剤で固めました。

一本ではしなやかな電線も6本まとめてその上から熱収縮チューブを被せるとかなり硬くなり柔軟性はなくなります。

パラコードの端をもっていよいよ通そうとすると・・・

と、通らん!

Zバーの鋭角に曲がった部分が引っかかって通らないのです。

ここで初めてネットでコツを調べました。

曰くZバーの中通しは最も難易度が高いそうで素人が簡単に手をだしてはいけなかったようです。。。

それでもネットの情報に従ってヒートガンで温めてシリコンスプレーを内部に吹きまくり第一の鋭角コーナーは通過できるようになりましたが、第二の鋭角コーナーで再び引っかかります。

それでも熱をかけながら強引に引くと

ゴリゴリゴリ、ぶちっ

と嫌な音と共に接続部分が千切れました。

Zバーは通常のハンドルと違って曲げるのではなく、鋭角部は溶接してつくります。

そのため鋭角部の内部はギザギザのシャープエッジになっているようでチューブが破れ中の配線もエグられて銅線が露出していました。

正直詰んだと思いました。

しかし、苦労してここまでやってきたので中通しを諦めたくはありません。

6本束ねたことによって硬く強い配線になったのですから、1本のままなら柔らかいままの筈です。

そうです、毛利家の3本の矢の教えの逆転の発想です。

次は配線一本一本を熱収縮チューブで保護し、パラコードにそれら6本を個別に結び付けたのです。

そして、内部のバリを少しでも落とすべくパラコードに研磨剤を塗りこみごしごし往復させてエッジを丸めます(気休め程度)

ヒートガンで温め、シリコンスプレーを吹きながらなんとか6本通すことに成功しました。

成功はしたものの、6本がパイプのなかで絡んだりして最後の細穴から出すときは一本づつ鉗子のようなもので手術のように引っ張り出しました。

1本づつはやりすぎたようです。

で、次は2本づつまとめて3本の配線を通すようにしました。

これはさらにすんなり出来ました。

多少エッジで傷はつきましたが直ちにショートするような事はないでしょう。

ハンドルスイッチ類と配線を接続し

なんとかここまでやり遂げました。

これを経験したら通常の曲げのハンドル中通しは目をつむってでも出来ることでしょうw

下が従来のハンドルで上が今回のロボハンです。

では、いよいよバイク本体に取り付けていきましょう。

メインハーネスとの接続コネクタはタンクの下にあるので、シート・タンクを外します。

ロボハンをクランプにとりつけて・・・

それぞれのハーネスの先端にコネクタをとりつけます。

ドイチェコネクタといって防水性の高いものです。ハウジングは元のがそのまま使えます。

メインハーネスと接続してハーネス仕事は完成です。

今後、メインハーネスが調子悪くなったときの為にタンク外した状態で配線の通し方など写真にとって記録しておきました。

アクセルワイヤーも被覆にヒビが入っていたので交換しておきます。

そしてタンクを戻し、ハンドルの養生を外します。

クラシカルなチョッパーという感じで気に入りました。

ハーネス全とっかえはショップにお願いするとハーネス代、取り付け工数(全部外すから結構とられる)などでウン十万かかるそうです。

回路図と電工ペンチ一本で何とかできると信じ、来るべくメインハーネス交換に備えます。

これで今まで気になっていたところは全て手を入れました。

しばらく元気に走ってくれることでしょう。

これで24年目の大メンテナンス大会は終了です。

最後は鬼門の電装系のメンテナンスです。

といってもいきなりメインハーネス総とっかえするわけではありません。

あくまで保護チューブが破れて”野ざらし状態”になったワイヤー部分の対処に留めます。

具体的にはメインハーネスからハンドルスイッチ類に接続されるハーネスです。

ここは外にでてくる部分なので紫外線に晒されるし、ハンドルを切る度に繰り返し曲げ伸ばしの力が加わります。

なので保護チューブが破け内部の配線が露呈してしまいました。

直ちに問題にはなりませんが、そのうち被覆が傷んで通電しなくなる恐れがあります。

今回はハンドルの左右のスイッチ類につながる2本のハーネスを一から作り直します。

ここで大事なのは回路図です。

愛車のサービスマニュアルとパーツリストはバイク購入時に一緒に揃えました。

回路図はサービスマニュアルに記載されています。

そして大切なのは回路図と同じ色のワイヤーを揃えることです。

これを怠ると配線ミスにつながります。

現状の配線はハンドルバーの外側に這わせるようにクランプされています。

同じように外側を通すのであれば大した苦労をせずとも交換は可能です。

が、ここで少しスケベ心が出てきました。

せっかくメンテナンスしたのだからカスタム感を出したくなったのです。

このハンドルは20年前に純正から変えてからそのままです。

このタイミングでハンドルを交換し見た目も変えてみたくなりました。

その際、上記配線をハンドルバーの中に通し、スッキリさせたいと強く思うようになりました。

そして選んだハンドルはクラシカルなチョッパースタイルのZバー 通称ロボハン(ロボットハンドル)です。

このハンドルに配線を中通しすることは素人にとって最も難易度が高いと言われていることを後からしりました。

この時はそんなこと知る由もなく、突き進んでいきましたw

ハンドル中通し仕様のハンドルとして売られていなかったので中通し用の穴あけから始めます(既に無謀w)

メインハーネスとの接続線を出す穴をハンドル下側に開けます。

バリが出ないように綺麗にやすり掛けします。

そして左右のハンドルグリップ付近にそれぞれ穴を開けます。

この小さい左右の穴から2本の配線束を下側まで通すわけです。

配線を通すための導入紐を先ず穴に通します。

荷造り用のナイロン紐を掃除機で吸い込むようにして通し、そこにキャンプ用のパラコードを結びます。

ここまでは順調にできました。

そしてこのパラコードにワイヤ6本束ねた本配線を結び付けてパラコードを引いて通すことを試みます。

フライ用のスレッドでパラコードと電線をきっちり接続し、接着剤で固めました。

一本ではしなやかな電線も6本まとめてその上から熱収縮チューブを被せるとかなり硬くなり柔軟性はなくなります。

パラコードの端をもっていよいよ通そうとすると・・・

と、通らん!

Zバーの鋭角に曲がった部分が引っかかって通らないのです。

ここで初めてネットでコツを調べました。

曰くZバーの中通しは最も難易度が高いそうで素人が簡単に手をだしてはいけなかったようです。。。

それでもネットの情報に従ってヒートガンで温めてシリコンスプレーを内部に吹きまくり第一の鋭角コーナーは通過できるようになりましたが、第二の鋭角コーナーで再び引っかかります。

それでも熱をかけながら強引に引くと

ゴリゴリゴリ、ぶちっ

と嫌な音と共に接続部分が千切れました。

Zバーは通常のハンドルと違って曲げるのではなく、鋭角部は溶接してつくります。

そのため鋭角部の内部はギザギザのシャープエッジになっているようでチューブが破れ中の配線もエグられて銅線が露出していました。

正直詰んだと思いました。

しかし、苦労してここまでやってきたので中通しを諦めたくはありません。

6本束ねたことによって硬く強い配線になったのですから、1本のままなら柔らかいままの筈です。

そうです、毛利家の3本の矢の教えの逆転の発想です。

次は配線一本一本を熱収縮チューブで保護し、パラコードにそれら6本を個別に結び付けたのです。

そして、内部のバリを少しでも落とすべくパラコードに研磨剤を塗りこみごしごし往復させてエッジを丸めます(気休め程度)

ヒートガンで温め、シリコンスプレーを吹きながらなんとか6本通すことに成功しました。

成功はしたものの、6本がパイプのなかで絡んだりして最後の細穴から出すときは一本づつ鉗子のようなもので手術のように引っ張り出しました。

1本づつはやりすぎたようです。

で、次は2本づつまとめて3本の配線を通すようにしました。

これはさらにすんなり出来ました。

多少エッジで傷はつきましたが直ちにショートするような事はないでしょう。

ハンドルスイッチ類と配線を接続し

なんとかここまでやり遂げました。

これを経験したら通常の曲げのハンドル中通しは目をつむってでも出来ることでしょうw

下が従来のハンドルで上が今回のロボハンです。

では、いよいよバイク本体に取り付けていきましょう。

メインハーネスとの接続コネクタはタンクの下にあるので、シート・タンクを外します。

ロボハンをクランプにとりつけて・・・

それぞれのハーネスの先端にコネクタをとりつけます。

ドイチェコネクタといって防水性の高いものです。ハウジングは元のがそのまま使えます。

メインハーネスと接続してハーネス仕事は完成です。

今後、メインハーネスが調子悪くなったときの為にタンク外した状態で配線の通し方など写真にとって記録しておきました。

アクセルワイヤーも被覆にヒビが入っていたので交換しておきます。

そしてタンクを戻し、ハンドルの養生を外します。

クラシカルなチョッパーという感じで気に入りました。

ハーネス全とっかえはショップにお願いするとハーネス代、取り付け工数(全部外すから結構とられる)などでウン十万かかるそうです。

回路図と電工ペンチ一本で何とかできると信じ、来るべくメインハーネス交換に備えます。

これで今まで気になっていたところは全て手を入れました。

しばらく元気に走ってくれることでしょう。

これで24年目の大メンテナンス大会は終了です。

Posted by すけさん at 17:33│Comments(2)

│バイク関連

この記事へのコメント

回路図があるのは安心ですね〜

わざわざ買ったのでしょうか?先見の明があり過ぎですねw

ハンドルの真ん中に穴空けて折れないのかと思いましたが

よくよく見たら2つのクランプの間なのですね

確かにそこなら無問題でしたw

わざわざ買ったのでしょうか?先見の明があり過ぎですねw

ハンドルの真ん中に穴空けて折れないのかと思いましたが

よくよく見たら2つのクランプの間なのですね

確かにそこなら無問題でしたw

Posted by しく at 2024年10月20日 21:04

at 2024年10月20日 21:04

at 2024年10月20日 21:04

at 2024年10月20日 21:04しくさん

DIY派は初めにサービスマニュアルを買うのですよ。

2万円くらいしましたけど、トータル安上がりにはなってます。これに味占めて3年毎にハンドル替えようかなw

DIY派は初めにサービスマニュアルを買うのですよ。

2万円くらいしましたけど、トータル安上がりにはなってます。これに味占めて3年毎にハンドル替えようかなw

Posted by すけさん at 2024年10月20日 22:58

at 2024年10月20日 22:58

at 2024年10月20日 22:58

at 2024年10月20日 22:58